GYNÉCOLOGIE ET SANTÉ DES FEMMES

|

L'OFFRE DE SOINS - LES ACTEURS

|

![]()

L'ESSENTIEL* Aujourd'hui, il existe en France 1 gynécologue pour 3 700 femmes.* L'arrêt de la formation spécifique à la gynécologie médicale en 1984, les cessations d'activité, la désaffectation de la gynécologie obstétrique par les jeunes médecins laissent présager une diminution importante de l'effectif des gynécologues qui ne semble pas être comblée par l'augmentation annoncée du nombre de postes d'internes.* Comme la majorité des spécialités médicales, la gynécologie obstétrique se féminise et "vieillit". |

Quel que soit son milieu social, la femme française entretient une

relation privilégiée avec son gynécologue qu'elle

considère comme un médecin référent à

la fois pour des états de santé ou des pathologies liés

à la sphère génitale, mais souvent également

pour des affections plus générales autres que gynécologiques

[31]. Pour un certain nombre de femmes, et notamment celles en âge

de procréer, le gynécologue est le seul médecin

régulièrement consulté.

La formation spécifique à la gynécologie médicale, spécialité pratiquée le plus souvent en ville, n'existe plus du fait de la réforme des études médicales consécutive à une directive européenne. Cette mesure a conduit en 1984 à l'arrêt de la formation permettant l'obtention du certificat d'études supérieures (CES) de gynécologie médicale en trois ans et de gynécologie obstétrique en quatre ans. Avant cette réforme, la voie de l'internat permettait par ailleurs d'acquérir une formation en gynécologie obstétrique et en chirurgie.

Depuis, l'obtention du titre de spécialiste en gynécologie nécessite un passage obligé par l'internat (formation en cinq ans). Ceci implique, d'une part, des difficultés d'accès liées au concours, d'autre part, une évolution de la profession vers la chirurgie et l'obstétrique.

À la fin de l'année 1999, le secrétaire d'État à la Santé, a présenté son plan de réforme des études médicales. Il envisageait de rétablir une formation à la gynécologie médicale, dans le cadre du diplôme d'études supérieures (DES) dès septembre2000 (figure 2).

|

Figure 2

|

Le collège des gynécologues obstétriciens de France et le comité de défense de la gynécologie médicale ont accepté le principe de ce projet [3]. Quant à la société française de gynécologie et la fédération des collèges de gynécologie médicale, elles ont approuvé ce projet avec la réserve de propositions complémentaires [29].

L'augmentation du nombre de postes d'internes pour l'ensemble de cette filière telle qu'elle était prévue dans le rapport du professeur Nicolas de Mars 1998 (100 à 150 par an sur une durée de cinq ans, au lieu de 75), est devenue alors une réalité. Il est en effet prévu que, pour compenser les arrêts d'activité, les effectifs soient de 200 DES au total par an en 2001, dont un quart à un tiers de gynécologues médicaux. Actuellement, ce système prévoit une certaine souplesse aux futurs spécialistes avec une possibilité de passage facilité d'une formation à l'autre, chacune des deux options constituant une spécialité à part entière [3,9].

Par ailleurs, le secrétaire d'...tat à la Santé prévoit que des mesures soient prises afin de mieux former les médecins généralistes à la pratique gynécologique, en particulier dans le cadre des programmes de dépistage des cancers féminins. Ainsi, les généralistes devront suivre des stages en gynécologie au cours de leurs études (2 mois au cours du deuxième cycle et 4 mois au cours du troisième cycle) [4].

Le tronc commun de trois ans sera constitué de modules (5 semestres de chirurgie et obstétrique et 1 semestre libre). Le choix de l'option médicale ou obstétrique est à effectuer au 5e semestre (un préchoix a lieu au cours du 4e semestre). Les postes seront fléchés. À la fin de ce tronc commun, les deux options, d'une durée de deux ans, pourront être choisies: option gynécologie obstétrique et option gynécologie médicale.

Le comité national de suivi, composé de deux représentants

des associations nationales de gynécologie, de représentants

de ministères de tutelle (santé et éducation) et d'un

représentant du comité de défense de la gynécologie

médicale, aura pour mission :

– de vérifier le nombre d'internes en gynécologie

médicale,

– de vérifier la réalité du cursus à la

fois théorique et pratique, dans les interrégions: postes,

budgets, intégration des chargés d'enseignement, postes de

chefs de clinique, de praticiens hospitaliers et d'agrégés

en gynécologie médicale,

– de prévoir des audits en cas de besoin,

– d'organiser des réunions régulières et d'urgence

si nécessaire.

Des coordinateurs devraient être nommés par les doyens de

l'interrégion et des représentants de la Société

française de gynécologie et de la Fédération

des collèges de gynécologie médicale pour la mise en

place réelle de la réforme, en particulier en gynécologie

médicale.

La nomination des chargés d'enseignement et le recensement des services

validant la spécialité devraient se faire conjointement par

la Société française de gynécologie et la

Fédération des collèges de gynécologie médicale

[28].

L'ensemble de ces mesures traduit un réel attachement à mettre en place la réforme des études en gynécologie dans les meilleures conditions, afin de garantir la formation de ces spécialistes.

D'après les statistiques du SESI, l'effectif total des gynécologues médicaux et obstétriciens en France était de 6 752 au 1er janvier 1998 (en dehors des chirurgiens qui pratiquent la gynécologie chirurgicale exclusive). On appellera GynTot l'ensemble de ces gynécologues (médicaux, obstétriciens et chirurgicaux). Ainsi, il y a un gynécologue (médical ou obstétricien) pour près de 3 700 femmes âgées de plus de 15 ans.

Les effectifs de 1998 [27,31] se répartissaient en:

– gynécologie médicale (GynMed): 1 908 praticiens dont

93% exercent en libéral.

Dans le cadre d'une harmonisation européenne, la formation à

cette spécialité a cessé en 1984. Elle n'est aujourd'hui

qu'une option d'exercice choisie par certains gynécologues

obstétriciens. De ce fait, l'effectif des gynécologues

médicaux stagne ;

– gynécologie obstétrique (GynObst): 4 844 praticiens

dont plus de 70% exercent en libéral et 30% sont des salariés

exclusifs. Sont considérés dans cette catégorie les

troisdernières familles définies par le SYNGOF, c'est-à-dire

l'ensemble des spécialistes pratiquant simultanément la

gynécologie médicale, l'obstétrique et la chirurgie.

L'évolution du nombre des gynécologues médicaux et obstétriciens entre 1990 et 1997 figure sur le tableau 3 et la figure 3.

|

Tableau 3

|

|

Figure 3

|

Cependant, il existe déjà un déficit global en GynMed et GynObst, comme l'indiquent les données chiffrées ci-après:

Pour la gynécologie médicale

Les effectifs ne sont pas renouvelés depuis l'arrêt de la formation (CES) en 1984. Toutefois, le tableau 3 montre, entre 1990 et 1994, une légère augmentation de leur nombre liée probablement à l'installation de GynObst ne pratiquant que la gynécologie médicale. Ces gynécologues représenteraient environ un tiers des internes formés chaque année [4].

Les projections réalisées par l'INED prévoient une réduction importante de l'effectif des gynécologues médicaux (505 prévus en 2020), du fait de la suppression du CES de gynécologie médicale [1]. Cependant, les nouvelles mesures annoncées par les pouvoirs publics qui prévoient une formation à cette spécialité par la voie des DES pourraient modifier ces prévisions. Il est prévu que sur les 200 postes ouverts dans le tronc commun de formation en gynécologie, un quart à un tiers soit réservé à la gynécologie médicale. L'objectif étant qu'à l'horizon 2002, 100 gynécologues médicaux soient formés tous les ans [2,28]. Toutefois, cette spécialité, moins contraignante que l'obstétrique, pourrait attirer plus de candidats qu'initialement prévu.

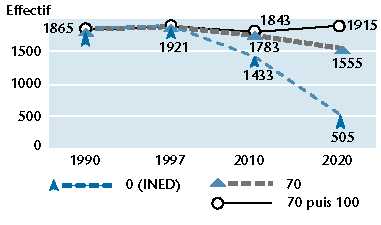

L'INED a estimé le nombre de gynécologues médicaux

pratiquant en 2010 et en 2020 en l'absence de formation spécifique

à la gynécologie médicale (respectivement 1433 et 505).

Sur la base de ces projections, il a été possible d'estimer

l'évolution de l'effectif des gynécologues médicaux

après la réforme du DES telle que l'a prévue le

secrétariat d'état à la Santé. Deux hypothèses

ont été retenues (figure 4):

– la formation de 70 internes par an à partir de 2000,

– la formation de 70 internes par an à partir de 2000 jusqu'en

2002 puis 100 par an au-delà.

|

Figure 4

|

Le DES durant cinq ans, les gynécologues médicaux nouvellement formés seront opérationnels à partir de 2005. Dans l'hypothèse d'un nombre constant de spécialistes formés (70 par an), leur effectif serait de 1783 en 2010 (soit 80 de moins qu'aujourd'hui) et de 1555 en 2020 (soit 3000 de moins qu'aujourd'hui).

Dans la seconde hypothèse (70 puis 100 après 2002), l'effectif serait de 1843 en 2010 (soit 20 de moins qu'aujourd'hui) et de 1915 en 2 020 (soit 50 de plus qu'aujourd'hui).

Ainsi, la réforme prévue, représentée par la seconde hypothèse, devrait permettre de compenser les arrêts d'activité et de maintenir une offre de soins en gynécologie médicale similaire à celle qui existe aujourd'hui. Celle-ci sera-t-elle en adéquation avec les besoins des femmes?

Quant à la première hypothèse, elle ne semble pas assurer le remplacement des cessations d'activité et les effectifs devraient continuer à diminuer.

Pour la gynécologie obstétrique (Page suivante)

![]()

| La version sur papier de

cet ouvrage a été réalisée par : Editorial Assistance - 18, rue Camille-Desmoulins - 92300 Levallois-Perret - Tél. : 01 41 34 02 60 © 2000, Jean Cohen, Patrick Madelenat, Rachel Levy-Toledano - ISBN 2-86911-958-5 Diffusion : Eska - 12, rue du 4-septembre - 75002 Paris - Tél. : 01 42 86 56 00 - Fax : 01 42 60 45 35 Diffusion sur l'internet : CNGOF (Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français) (30 mai 2000) |