GYNÉCOLOGIE ET SANTÉ DES FEMMES

|

LA DEMANDE DE SOINS - GROSSESSE 1

|

![]()

L'ESSENTIEL* Il y a actuellement en France plus de 740 000 accouchements par an, ce qui correspond à un taux de fécondité de 1,71 enfant par femme, et place notre pays au-dessus de la moyenne européenne.* L'âge des femmes qui accouchent est en moyenne de 29,2 ans, la première maternité ayant lieu à un âge toujours plus avancé ; 12% des mères sont d'origine étrangère, proportion qui reste stable depuis vingt ans.* Près de 9 visites prénatales sont effectuées au cours du suivi de la grossesse. Seules 0,2% des grossesses ne sont pas suivies. En ville, les femmes consultent en grande majorité le gynécologue pour le suivi normal de leur grossesse.* Les modes d'accouchement ont considérablement changé ces dernières décennies: la moitié des accouchements se font sous péridurale (12 fois plus qu'en 1981), 16% par césarienne tandis que les anesthésies générales se raréfient (5%). Dans un tiers des cas, les gynécologues obstétriciens n'effectuent plus les accouchements dans l'urgence.Par ailleurs, dans 60% des cas, les femmes accouchent dans des maternités publiques.* Malgré la baisse observée ces dernières années, la mortalité maternelle demeure encore élevée en France: 13,9 décès pour 100 000 naissances vivantes. La mortalité par éclampsie est la deuxième cause de mortalité maternelle (près de 20% des décès), derrière les hémorragies de la délivrance, qui représentent 36% des décès maternels.Des mesures préventives concernant les pathologies associées (hypertension artérielle et diabète gravidique, de prévalences respectives 10% et 3% des grossesses) pourraient contribuer à abaisser ce nombre de grossesses "à risque".* La prématurité est relativement stable depuis 1981, autour de 6%: la réduction de la prématurité précoce compensant l'augmentation des naissances prématurées par décision médicale.Les anomalies congénitales sont actuellement à l'origine de 24% des décès néonatals ce qui, grâce au recours au diagnostic anténatal toujours plus performant, devrait diminuer. Le nombre des enfants de faible poids de naissance augmente (plus de 6% des naissances) et est toujours une cause importante de mortalité néonatale. L'augmentation des transferts in utero pourrait contribuer à diminuer les 7 décès périnatals pour 1 000 naissances vivantes en moyenne, que la France connaît actuellement. |

Actuellement, on estime à environ 950 000 le nombre de grossesses annuelles en France (total des accouchements et des IVG).

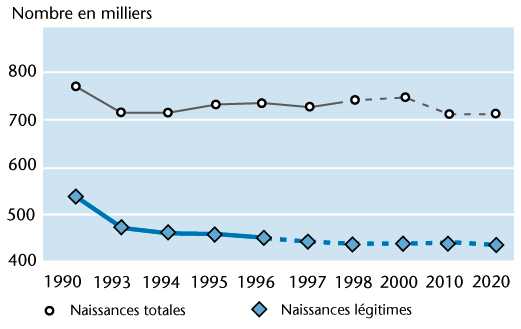

Depuis 1990, le nombre de naissances annuel a chuté: cette baisse a été importante jusqu'en 1994, puis ces dernières années le nombre des naissances a peu évolué (tableau 8 et figure 17) [32,42].

|

Tableau 8

|

Selon l'INSEE, avec une hypothèse de taux de fécondité moyen à 1,8, le nombre de naissances en France à l'horizon 2020 devrait encore se réduire. Après une augmentation transitoire, le nombre de naissances devrait être inférieur à celui de 1994 (tableau 9 et figure 17).

|

Tableau 9

|

|

Figure 17

|

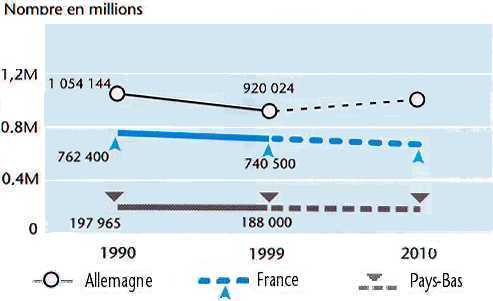

En Allemagne et aux Pays-Bas, le nombre annuel de grossesses tend à diminuer depuis 1990 (figure 18). Les données françaises figurent sur le graphe à titre de comparaison [22].

|

Figure 18

|

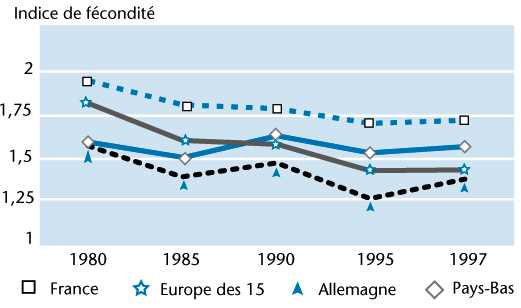

Les taux de fécondité par âge, observés au cours de la même année, sont synthétisés en un indicateur statistique: l'indice synthétique de fécondité. Cet indice correspond au nombre d'enfants que mettrait au monde en moyenne une génération fictive de femmes qui, tout au long de leur vie, seraient soumises à ces taux de fécondité par âge. Pour le monde entier, cet indice était estimé à 3,0 enfants par femme en 1996 [67].

En Europe, cet indice a diminué depuis 1980: il est passé de 1,82 à 1,42. La France présente toujours un indice synthétique de fécondité supérieur à la moyenne des autres pays (1,71 en 1997) même s'il a tendance à diminuer: il était de 1,94 en 1980. L'indice allemand est assez bas et fluctue autour de 1,4 (figure 19).

|

Figure 19

|

-

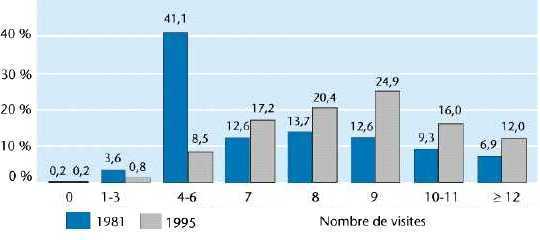

En France, entre 1981 et 1995, la surveillance des grossesses a

considérablement évolué (tableau 10 et figures 20 à

22) [29]. La prise en charge par l'assurance maladie y a contribué.

En effet, 7 visites prénatales et 1 postnatale obligatoires ainsi

que 3 échographies (1par trimestre) sont actuellement remboursées

à 100%.Entre 1981 et 1995, le nombre de visites prénatales

a nettement augmenté probablement du fait de l'amélioration

du niveau socio-économique des femmes. Cependant, il existe encore

7% des femmes exerçant une activité, 20% des femmes recevant

l'allocation chômage, parent isolé ou RMIste et 32% des femmes

sans ressources, qui font l'objet de moins de 7 visites prénatales.

En 1995, les femmes ont effectué en moyenne 8,9 visites prénatales.

Ce chiffre n'augmentera probablement pas dans les années à

venir [29].

|

Tableau 10

|

|

Figure 20

|

Le nombre de grossesses non suivies est très faible. Il est estimé

à 0,2%, soit 1 500 grossesses par an, ce pourcentage n'ayant pas

évolué depuis 1981.

Sans les effets positifs attendus de la couverture maladie universelle (CMU),

cette proportion aurait eu tendance à augmenter du fait du nombre

croissant de femmes non prises en charge par l'assurance maladie, observé

ces dernières années [15,29].

|

Figure 21

|

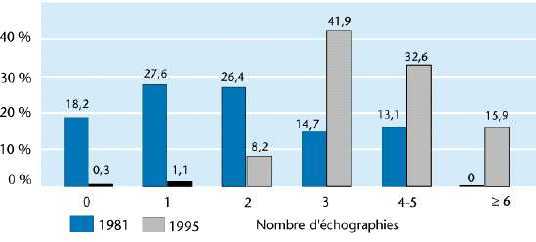

Le dépistage par échographie est largement pratiqué: la moitié des femmes font l'objet de deuxou trois échographies, soit le nombre recommandé par la conférence de consensus de 1987, et 48,5% des femmes en ont plus [29].

|

Figure 22

|

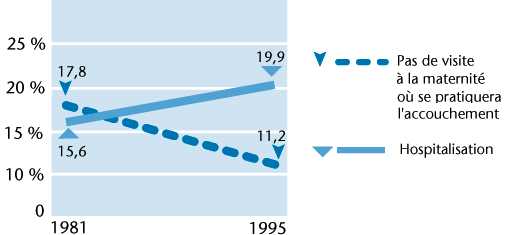

Le taux d'hospitalisations au cours de la grossesse a augmenté. Il est passé de 15,6% en 1981 à 19,9% en 1995. Toutefois, on observe une réduction de la durée des hospitalisations. Les hospitalisations de huit jours ou plus sont passées de 46,8% à 32,7% pendant la même période [15].

![]()

| La version sur papier de

cet ouvrage a été réalisée par : Editorial Assistance - 18, rue Camille-Desmoulins - 92300 Levallois-Perret - Tél. : 01 41 34 02 60 © 2000, Jean Cohen, Patrick Madelenat, Rachel Levy-Toledano - ISBN 2-86911-958-5 Diffusion : Eska - 12, rue du 4-septembre - 75002 Paris - Tél. : 01 42 86 56 00 - Fax : 01 42 60 45 35 Diffusion sur l'internet : CNGOF (Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français) (30 mai 2000) |