GYNÉCOLOGIE ET SANTÉ DES FEMMES

|

LA DEMANDE DE SOINS - GROSSESSE 2

|

![]()

Durant une année (mai 1998-mai 1999), il y a eu 535 000 consultations en médecine de ville pour surveillance normale de la grossesse, dont 54% sans prescription médicamenteuse.

Quelques commentaires s'imposent: d'une part, la base EPPM ne comptabilise que les consultations en médecine de ville, d'autre part, l'item retenu est la surveillance "normale" de la grossesse. Ces deux facteurs représentent les raisons pour lesquelles le nombre de consultations effectuées

(535 000) est inférieur au nombre attendu de consultations (soit 700 000 naissances x 8,9visites), la majorité d'entre elles étant effectuées à l'hôpital. En ville, une très grande partie des femmes enceintes (92%) consultent un gynécologue (figure 23).

|

Figure 23

|

14,1% des consultations étaient des premières visites (médecin consulté pour la première fois dans cette indication) et 85,9% des visites de suivi du cours normal de la grossesse.

La majorité des prescriptions effectuées à l'occasion de ces consultations concernaient des traitements renouvelés et dans 29%, il s'agissait de changements de traitements (figure 24).

|

Figure 24

|

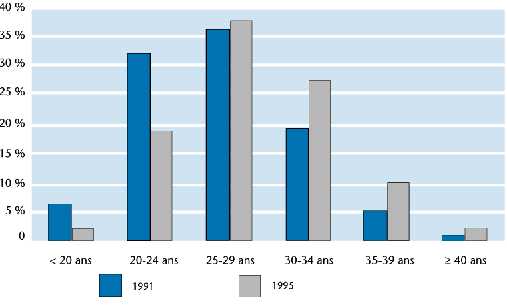

Une nouvelle tendance se dessine depuis 1981 : l'âge des femmes enceintes s'élève de plus en plus. La comparaison entre 1981 et 1995 met en évidence ce constat : il y a une évolution vers les plus de 30 ans, au détriment des20-24ans (figure 25). Parmi l'ensemble des femmes enceintes, la proportion des 30-39 ans est passée de 24,1 % à 38,1 % (tandis que les moins de 25 ans : de 38,5 % à 21,4 %) [15].

|

Figure 25

|

En France, l'âge moyen des accouchées était de 29,2 ans en 1997. Il a augmenté de +0,5 an comparativement à 1993 (figure 26) [32, 42].

|

Figure 26

|

Il n'est pas certain qu'à l'horizon 2020 l'âge moyen des accouchées continuera à augmenter (courbe en pointillé), tous les facteurs sociaux et médicaux que l'on pourrait évoquer (planification des grossesses grâce à la contraception, amélioration de la prise en charge des grossesses dites tardives, allongement de la durée des études supérieures...) ayant leurs limites.

Pour ce qui est de nos voisins européens, à l'horizon 2010, l'âge de la première grossesse devrait augmenter faiblement et est estimé à 28 ans pour les femmes allemandes et à plus de 30 ans pour les Néerlandaises.

Selon une enquête conduite en France métropolitaine en 1995 auprès de 13 147 femmes et portant sur la totalité des naissances observées (vivantes et mort-nées) en une semaine,

13318 naissances ont été dénombrées dont: 97,5% d'enfants uniques, 2,4% de jumeaux, 0,1% de triplés ou plus.

Au cours des années soixante-dix et quatre-vingt, les taux de naissances gémellaires et triples ont augmenté de manière importante. Cette évolution serait liée à l'utilisation croissante des traitements des hypofertilités féminines durant cette même période [16]. Depuis, entre 1981 et 1995, les naissances gémellaires se sont stabilisées autour de 2,3 % à 2,4% [29]. L'amélioration des techniques (moins d'embryons transférés) et des pratiques d'assistance médicale à la procréation explique probablement cette stabilisation.

Un autre constat: les naissances hors mariage sont de plus en plus fréquentes. Alors que leur proportion était de 12,2% en 1981, elle est passée à 38,5% en 1995.

En France, en 1995, les femmes étrangères représentaient 11,8% des accouchées. Ce pourcentage est stable depuis 1981 (Afrique du Nord: 5%, Europe: 3,4%, Afrique noire: 1,6%) [15].

L'enquête de 1995 a montré que 56% des enfants naissent dans une maternité publique, ce qui représente autant qu'en 1981 [29].

Cependant, les pratiques médicales ont considérablement

évolué (tableau 23):

– le nombre de déclenchements a doublé: de 10,4% à

20,5%,

– le nombre de césariennes a augmenté: de 10,9% à

15,9%,

– le nombre de péridurales a plus que décuplé:

3,9% à 48,6%,

– le nombre d'anesthésies générales a diminué:

de 14,2% à 5,4%.

La proportion d'accouchements déclenchés a augmenté. Ceci est en partie lié au fait que 42% des enfants de moins de 35 semaines et 50% des enfants de moins de 2 kg, sont nés à la suite d'une décision médicale de déclenchement de l'accouchement.

Les pratiques anesthésiques ont changé: le taux de péridurales a considérablement augmenté alors que les anesthésies générales se font plus rares. Toutefois, l'augmentation des taux de césariennes et de péridurales nécessite la présence indispensable et croissante de médecins anesthésistes. Ainsi, les modes d'accouchement évoluent et on peut estimer qu'aujourd'hui un tiers des accouchements ne se font plus dans l'urgence (c'est-à-dire qu'ils sont déclenchés ou donnent lieu à une césarienne programmée, tableau 11).

|

Tableau 11

|

En 1996, les 725 400 accouchements pratiqués en France se répartissaient comme suit: 55,8% en public et 44,2% en privé (tableau 12). L'évolution du nombre d'accouchements est en moyenne de +0,7% entre 1995 et 1996, alors que les césariennes ont augmenté de manière plus importante: de +2,8%.

|

Tableau 12

|

Toutefois, il faut se méfier de comparer les taux de césariennes (en moyenne de 16%), entre les différents établissements, sans prendre en compte les caractéristiques de la population de femmes qui accouchent (grossesses à risque, pathologies gravidiquesÉ) et les niveaux de maternité (niveaux I, II et III) actuellement mis en place. Par ailleurs, de plus en plus de césariennes sont effectuées pour répondre au souhait de la patiente.

Comparativement, les pratiques du suivi de la grossesse et de l'accouchement par nos voisins allemands et néerlandais diffèrent des nôtres.

En Allemagne, il n'existe quasiment pas de continuité entre la surveillance de la grossesse et l'accouchement lui-même. Dans la plupart des cas, la grossesse est surveillée par les gynécologues libéraux au cours des trois à quatre consultations "standards" prévues par le règlement des assurances maladie. Le dépistage des risques se fait à l'aide des mêmes techniques que dans les autres pays européens (sérologie, ultrasons, contrôle des paramètres vitaux classiques). L'accouchement n'a lieu que dans un service agréé, c'est-à-dire dans une unité obstétricale disposant, dans son environnement immédiat, d'une équipe compétente en périnatalogie.

Généralement, le praticien qui pratique l'accouchement n'a donc pas encore rencontré la parturiente. Il ne la connaît qu'à travers le "carnet de grossesse".

Ce système permet par ailleurs aux gynécologues de ne pas être sollicités la nuit.

La notion de grossesse à risque est probablement surestimée en Allemagne pour permettre une meilleure prise en charge des examens de dépistage. Ils restent en effet à la charge des assurées dans le cadre de la grossesse dite "normale".

Aux Pays-Bas, le diagnostic et la surveillance de la grossesse ne sont qu'à 30% le fait du gynécologue ; 70% de ces actes sont effectués soit par les médecins généralistes, soit par les sages-femmes. La surveillance est essentiellement axée sur un dépistage du risque obstétrical très bien codifié. Ainsi, lors d'une grossesse à risque, l'accouchement a lieu dans un centre spécialisé tandis que les accouchements dans les cas de grossesses normales se font à domicile (40%) ou en centre d'accouchement standard (60%).

La mortalité maternelle est l'un des indicateurs de la qualité des soins en obstétrique.

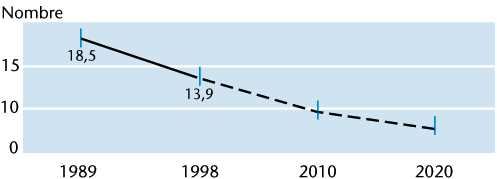

En France, elle a considérablement baissé au cours de ces dernières décennies. Elle était de 13,9 décès pour 100 000 naissances en 1998, ce qui place notre pays seulement au treizième rang des pays de l'OCDE. Ce taux est en effet supérieur à d'autres pays européens dont les Pays-Bas où il était estimé à 9,1 en 1996 [32, 41]. En 1989, une étude INSERM estimait la mortalité maternelle française à plus de 18 pour 100000 naissances vivantes. Par ailleurs, d'autres études menées par l'INSERM ont conclu que les deux tiers de ces décès auraient pu être évités par la mise en Ïuvre de moyens plus adaptés [41, 73].

Actuellement, environ 120 accouchées décèdent chaque année dans les maternités françaises, majoritairement des suites d'hémorragies de la délivrance (dans 36% des cas) et par éclampsie (dans près de 20% des cas) [32, 41].

La mortalité des mères a cependant beaucoup diminué depuis 1989 (figure 27).À l'horizon 2020, cette baisse devrait se prolonger (courbe en pointillé) compte tenu des dispositions gouvernementales en faveur de l'amélioration de la prise en charge des femmes pendant la grossesse et l'accouchement (plan Périnatalité).

|

Figure 27

|

![]()

| La version sur papier de

cet ouvrage a été réalisée par : Editorial Assistance - 18, rue Camille-Desmoulins - 92300 Levallois-Perret - Tél. : 01 41 34 02 60 © 2000, Jean Cohen, Patrick Madelenat, Rachel Levy-Toledano - ISBN 2-86911-958-5 Diffusion : Eska - 12, rue du 4-septembre - 75002 Paris - Tél. : 01 42 86 56 00 - Fax : 01 42 60 45 35 Diffusion sur l'internet : CNGOF (Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français) (30 mai 2000) |