GYNÉCOLOGIE ET SANTÉ DES FEMMES

|

LA DEMANDE DE SOINS - GROSSESSE 3

|

![]()

Environ un cinquième de l'ensemble des accouchements réalisés en France ont lieu dans la région Île-de-France. Du fait de l'importance de l'activité obstétricale des établissements de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP), il est intéressant de se pencher sur les données précises portant sur les naissances et les accouchements [11].

En 1997, il y a eu 30 029 accouchements donnant lieu à 30 833 naissances, dont 97,6% d'enfants uniques, 2,2% de jumeaux et 0,2% de triplés ou plus, chiffres qui rejoignent ceux obtenus par l'équipe du Dr B. Blondel en 1995.

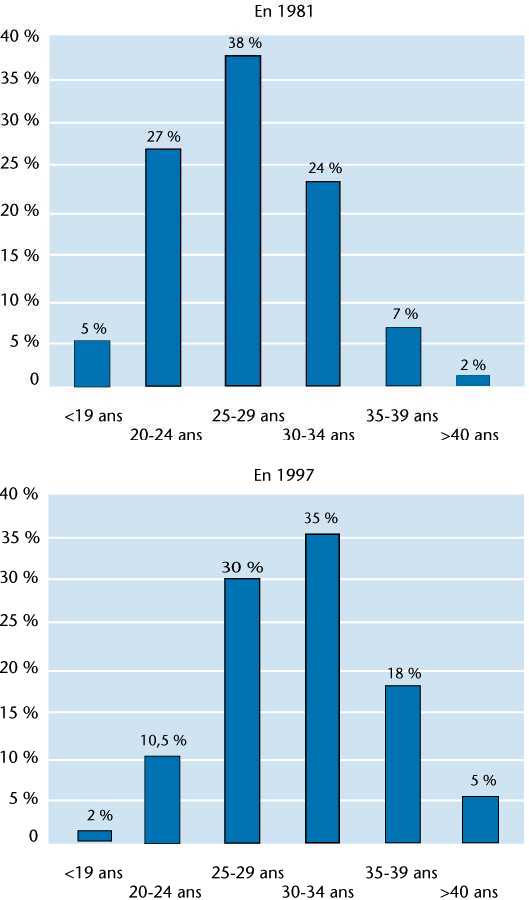

L'âge des femmes ayant accouché à l'AP-HP a évolué entre 1981 et 1997 (figure 28).

|

Figure 28

|

En 1997, les femmes venues accoucher à l'AP-HP étaient

âgées en moyenne de 30,6 ans.

Près des deux tiers (64,9%) avaient entre 25 et 34 ans, 11,7% moins

de 24 ans et 23,3% plus de 35ans.

Au cours de ces dix-sept dernières années, la pyramide des âges des femmes admises dans les maternités de l'AP-HP s'est sensiblement modifiée: les femmes accouchent de plus en plus tard. En 1981, les femmes de moins de 24 ans représentaient 31% des accouchées contre seulement 11% en 1997. À l'inverse, les femmes de plus de 35 ans étaient trois fois plus nombreuses en 1997 qu'en 1981.

Par ailleurs, près d'un tiers des femmes (30,8%) étaient de

nationalité étrangère. Les femmes maghrébines

représentaient 8,9% du total, les femmes africaines 8,8% et les

Européennes 4,5% ; 66% des femmes qui ont accouché à

l'AP-HP étaient des Françaises nées en métropole.Le

mode d'accouchement varie selon l'âge. Le taux de césariennes

augmente régulièrement avec l'âge: il passe de 10,6%

pour les moins de 19 ans à 28,3% pour les plus de 40 ans.

De plus, la tendance du nombre de césariennes pratiquées est

à la hausse: de 15% en 1991-1992, à plus de 17% en 1996-1997.

En France, le taux de prématurité (naissance avant 37 semaines) est relativement stable depuis 1981 (autour de 6%) ce qui correspond à 40000 nouveau-nés chaque année (tableau 13) [29].

|

Tableau 13

|

D'après une étude française conduite dans plusieurs régions en 1988-1989 (les données obtenues sur la population générale sont très rares), les nouveau-nés de moins de 35 semaines représentaient 61% des enfants décédés durant la période néonatale, et 1,5% des enfants nés vivants [16].

C'est surtout la prématurité avant 33 semaines (la plus grave) qui a été réduite: le taux est passé de 1,6% en 1972 à 0,7% en 1998. La fraction des naissances prématurées par décision médicale a augmenté. Depuis quinze ans, la définition de la prématurité a changé (inclusion des dernières semaines du second trimestre), mais le devenir des nouveau-nés prématurés est nettement amélioré par des mesures de prévention et les transferts vers des maternités de niveau III [60].

À l'AP-HP, en 1997, 92,1% des accouchements ont eu lieu à terme

(c'est-à-dire à partir de 37semaines d'aménorrhée).

Les autres accouchements ont eu lieu avant terme: 5,1% entre 33 et 36 semaines,

2,8% avant 32 semaines.

Au sein de l'AP-HP, le taux de prématurité est un peu plus

élevé que la moyenne française qui en 1995 était

d'environ 6% des accouchements. Ceci peut s'expliquer par l'existence d'une

offre de soins plus adaptée aux déclenchements d'accouchements

avant terme que dans d'autres régions françaises.

La prévalence des handicaps sévères de l'enfant est stable, de l'ordre de 7%. Ce chiffre est à considérer avec précaution, car il englobe ici les anomalies génétiques, les malformations congénitales et les complications survenues en période périnatale. Ces dernières représentent une part importante de la prévalence et pénalisent le nombre de handicaps [36].

En 1997, 800 nouveau-nés sont décédés d'anomalies congénitales, soit 24% de l'ensemble de la mortalité infantile [32]. Cette proportion devrait diminuer dans les prochaines décennies, ceci d'autant que les techniques de diagnostic anténatal progressent.

Devant l'absence de liste officielle des pathologies gravidiques, confirmée par le CNGOF, les pathologies suivantes sont évoquées (liste non exhaustive):

* Diabète gestationnel

C'est une pathologie fréquente: la prévalence en Europe est

de l'ordre de 3 % à 6% de toutes les grossesses. En France, le

diabète gestationnel touche 2 % à 3% des femmes enceintes

[26].

Le diabète gestationnel est associé à un ensemble de

complications pour la mère et l'enfant, à court et à

long terme d'où l'importance du dépistage (entre 24 et 28 s.a.),

du traitement précoce et de la surveillance obstétricale [68].

* Hypertension artérielle (HTA) gravidique

Une HTA survient au cours d'environ 10% des grossesses. Dans les trois quarts

des cas, c'est la grossesse qui en est la cause.

La mortalité par éclampsie est la deuxième cause de

mortalité maternelle (près de 20% des décès

maternels) en France, derrière les hémorragies de la

délivrance, qui représentent 36% des décès maternels

[51, 63].

* Petit poids de naissance

Un faible poids du nouveau-né constitue l'une des causes majeures

d'hospitalisation à la naissance [15].

Depuis 1981, la proportion de nouveau-nés de faible poids à la naissance a augmenté (tableau14), en particulier celle des enfants de moins de 1,5 kg. En 1995, 6,2% des nouveau-nés pesaient moins de 2,5 kg.

Tableau 14

|

|

Cette augmentation est probablement liée à l'amélioration de l'environnement médical des accouchements. Ainsi, les enfants de faible poids de naissance seront peut-être encore plus nombreux dans les prochaines décennies, compte tenu du déclenchement médical des accouchements.

Depuis 1994, le réseau sentinelle AUDIPOG a recensé

32 299 naissances d'enfants de faible poids en France. Le taux de césariennes est élevé dans cette population, en particulier pour les nouveau-nés de poids compris entre 1 500 et 1 999 g: environ 60% des cas (tableau 15) [68].

|

Tableau 15

|

Le risque de mortalité néonatale des nouveau-nés entre

0 et 27 jours, a été mesuré dans plusieurs régions

de France en fonction du poids de naissance en 1988-1989 [16].

La mortalité néonatale a diminué de manière

importante entre 1975 et 1995, en lien avec l'amélioration de

l'environnement médical. Elle est passée de 9,2 à 2,9

décès pour 1000 naissances vivantes; 57,5% des décès

néonatals concernent des nouveau-nés de moins de 2000g et les

enfants de moins de 2 500 g représentent 5,6% des nouveau-nés

vivants.

C'est chez les nouveau-nés de moins de 1 500 g que la mortalité

est la plus élevée, puis elle diminue avec l'augmentation du

poids de naissance.

En ce qui concerne la mortalité périnatale (entre la 28e semaine de grossesse et le 6e jour de naissance), on observe une nette amélioration depuis vingt ans: elle est passée de 18,1 à 7,4 pour 1000 naissances vivantes entre 1975 et 1995. Cependant, des efforts restent encore à faire pour se rapprocher des taux d'Europe du Nord (environ 5/1000). Le taux français est au dixième rang européen.

L'augmentation des transferts in utero dans le cadre des réseaux périnatals contribue à diminuer la mortalité et la survenue de handicaps chez les nouveau-nés à risque, en particulier ceux de faible poids. Cette amélioration de la prise en charge a été traitée dans la partie relative à l'offre de soins.

* Perspectives d'évolution des grossesses pathologiques

Il est forcément aventureux d'imaginer ce que deviendra la prise en

charge obstétricale au cours des prochaines décennies car,

à l'évidence, les indicateurs laissant préjuger de

l'évolution ne s'orientent pas tous dans le même sens. S'il

est permis de considérer que, grâce à une surveillance

préconceptionnelle et obstétricale accrue, les grossesses

pathologiques vont diminuer, le dépistage et la prise en charge du

diabète, le contrôle des hypertensions gravidiques et la

prévention de la prématurité laissent présager

un allégement des contraintes pathologiques.

Cependant, il est à craindre que d'autres facteurs jouent un effet

radicalement inverse et augmentent au contraire les circonstances où

la grossesse se révèle à risque particulier. Les grossesses

plus tardives de plus en plus fréquentes, la multiplication importante

des grossesses multiples consécutives bien souvent à certaines

prises en charge de l'infertilité, en sont des illustrations. Les

populations concernées par la précarité sociale et

économique qui augmentent régulièrement sont aussi un

facteur d'inquiétude.

Ainsi donc il est délicat d'affirmer que l'avenir tend vers une diminution

de la fréquence des grossesses pathologiques. L'inverse peut tout

aussi bien se présenter avec l'augmentation de la charge de surveillance

que supposerait cette situation.

...PERSPECTIVES QUANTITATIVES...

En 1999 : 12,5 M de femmes âgées de 15 à

45 ans

– 8,9 visites prénatales en médecine de ville où

à l'hôpital: – 2 visites postnatales chez le gynécologue: 1,5 M de consultations

Au total : 8,7 M de consultations chez le

gynécologue En 2020 : 11,65 M de femmes âgées de 15 à 45 ans Hypothèse: taux de fécondité moyen à 1,8 soit 703 000 accouchements (source INSEE)

– 8,9 visites prénatales en médecine de ville où

à l'hôpital:

– 3 échographies dans 50% des accouchements: 351 500 x 3 =1,05

M de consultations – 2 visites postnatales chez le gynécologue: 1,4 M de consultations

Au total : 8,2 M consultations chez le gynécologue |

![]()

| La version sur papier de

cet ouvrage a été réalisée par : Editorial Assistance - 18, rue Camille-Desmoulins - 92300 Levallois-Perret - Tél. : 01 41 34 02 60 © 2000, Jean Cohen, Patrick Madelenat, Rachel Levy-Toledano - ISBN 2-86911-958-5 Diffusion : Eska - 12, rue du 4-septembre - 75002 Paris - Tél. : 01 42 86 56 00 - Fax : 01 42 60 45 35 Diffusion sur l'internet : CNGOF (Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français) (30 mai 2000) |