GYNÉCOLOGIE ET SANTÉ DES FEMMES

|

LA DEMANDE DE SOINS - PATHOLOGIES

|

![]()

D'après les données issues de l'EPPM, durant une année (mai 1998-mai 1999), 1 103 000 consultations pour affections du sein ont été effectuées en médecine de ville, dont 43 % sans prescription médicamenteuse [40].

C'est le gynécologue qui a été le plus consulté par les femmes ayant présenté des pathologies mammaires (figure 45).

|

Figure 45

|

14,9% des consultations ont concerné des premières visites (médecin consulté pour la première fois dans cette indication) et 85,1% des visites de suivi (médecin déjà consulté dans cette indication).

Près de 60% des médicaments ont été prescrits pour la première fois (figure 46).

|

Figure 46

|

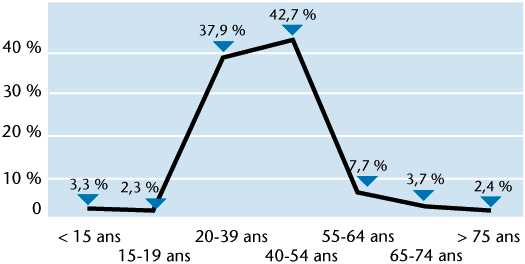

La majorité des femmes atteintes d'affections bénignes du sein étaient situées dans les tranches d'âge 20-39 ans (pour près de 40%), et 40-54 ans (pour plus de 42%) (figure 47).

|

Figure 47

|

La base EPPM analyse les motifs des consultations selon une codification

qui lui est propre. Pour les affections bénignes du sein, les items

étaient distribués comme suit:

– autres affections du sein (comportant sans doute mastodynies et

dystrophies): 70% des cas,

– tuméfaction du sein sans précision: 15%,

– dysplasies mammaires bénignes (kystes): 6,9%,

– affection inflammatoire du sein: 5,3%,

– hypertrophie mammaire: 2,5%.

...PERSPECTIVES QUANTITATIVES...

En 1999 : 2,8 M de femmes âgées de 15 à plus

de 75 ans

Ces 1,1 M de consultations sont effectuées à 62% par des

gynécologues et à 36%

En 2020 : 27,4 M de femmes âgées de 15 à plus

de 75 ans |

L'incidence des tumeurs bénignes de l'utérus est inconnue en France, du fait de l'absence de registres fiables disponibles.

On estime néanmoins que des fibromes utérins sont retrouvés

chez 30% des femmes [77], et que sur les 70 000 hystérectomies

pratiquées annuellement en France, 70% à 80% sont motivées

par une pathologie fibromateuse.

En France, et probablerment du fait de la spécificité

française représentée par la gynécologie

médicale, ces pathologies sont préférentiellement prises

en charge à l'aide de traitements médicamenteux, à l'inverse

des autres pays européens qui pratiquent plus volontiers la chirurgie.

Ainsi, en Allemagne, il semble que la principale différence réside

dans une pratique plus large de la chirurgie, avec sa conséquence

visible: plus d'un tiers des femmes allemandes (tableau22) ont subi une

hystérectomie. Dans la plupart des cas, il s'agissait d'un fibrome,

avec une arrière-pensée de suppression du risque de cancer

de l'endomètre. Ce phénomène est également à

mettre en relation avec la difficulté de motiver les femmes à

suivre un traitement hormonal de substitution (la persistance de cycles

artificiels représentant une partie importante de cette motivation).La

France est le pays européen dans lequel on pratique le moins

d'hystérectomies.

À l'inverse, aux Pays-Bas, la moitié des femmes de 50 ans n'ont

plus d'utérus (tableau 22) [35]. Toutefois, dans ce pays, un changement

s'est opéré concernant le traitement des saignements utérins

fonctionnels. L'hystérectomie est de plus en plus remplacée

par la thermo-coagulation.

|

Tableau 22

|

Sur le plan économique, les traitements conservateurs sont sensiblement moins onéreux que les traitements radicaux (avec hystérectomie). Du fait des retentissements psychosociologiques à court et long terme de cette intervention chirurgicale, les chirurgiens gynécologiques français s'accordent actuellement pour diminuer le nombre d'hystérectomies [17,25].

Les dysplasies bénignes du col de l'utérus dont l'origine virale

n'est plus contestée et toujours asymptomatiques, sont

diagnostiquées lors de la pratique du frottis cervico-vaginal. On

estime que 2% à 3% des frottis détectent une dysplasie, soit

100 000 à 150 000 cas par an.

Une fois la lésion détectée, elle est confirmée

par colposcopie, puis traitée soit par traitement destructeur au laser,

soit par exérèse chirurgicale, en fonction de sa localisation.

Ainsi, on peut estimer que quatre consultations gynécologiques sont

effectuées par dysplasie détectée, ce qui représente

un total de 400 000 à 600 000 consultations par an.

La détection de ces lésions contribue à diminuer le

risque de cancer invasif du col de l'utérus, on peut donc penser que,

dans le cadre d'une politique de prévention des cancers

gynécologiques, de plus en plus de ces dysplasies seront

diagnostiquées au moyen de la pratique toujours plus importante des

frottis cervico-vaginaux.

...PERSPECTIVES QUANTITATIVES...

En 1999: 100 000 à 150 000 cas pris en charge par le

gynécologue

En 2020: On peut estimer qu'il y aurait 6,1 M de frottis |

![]()

| La version sur papier de

cet ouvrage a été réalisée par : Editorial Assistance - 18, rue Camille-Desmoulins - 92300 Levallois-Perret - Tél. : 01 41 34 02 60 © 2000, Jean Cohen, Patrick Madelenat, Rachel Levy-Toledano - ISBN 2-86911-958-5 Diffusion : Eska - 12, rue du 4-septembre - 75002 Paris - Tél. : 01 42 86 56 00 - Fax : 01 42 60 45 35 Diffusion sur l'internet : CNGOF (Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français) (30 mai 2000) |