GYNÉCOLOGIE ET SANTÉ DES FEMMES

|

LA DEMANDE DE SOINS - CANCERS

|

![]()

L'ESSENTIEL

* Le cancer du sein est le premier cancer gynécologique français:

il représente plus de 36% de l'ensemble des cancers féminins.

|

[Remarque : les chiffres quelquefois divergents présentés dans ce paragraphe s'expliquent par l'utilisation de différentes publications et de comptes rendus de travaux dans lesquels la définition même de la pathologie peut être plus ou moins large.]

Le dépistage du cancer du sein repose essentiellement sur la prescription de mammographies. Ainsi, cette prévention peut être prescrite soit par un médecin généraliste, soit par un gynécologue.

Une étude a été conduite auprès de médecins généralistes dans deux départements français (Val-d'Oise et Seine-Saint-Denis) et a permis de suivre 1 660 femmes. Les deux tiers des femmes âgées de 40 à 70 ans avaient eu une mammographie dans les trois dernières années [39]. Pour les femmes de plus de 50 ans, deux fois sur cinq la mammographie était pratiquée à la demande du médecin généraliste et trois fois sur cinq, à la demande du gynécologue médical. En situation de dépistage de masse (cas du Val-d'Oise), les généralistes prescrivent moins de mammographies individuelles, à la différence des gynécologues qui continuent à en prescrire. En France, un comité national de dépistage du cancer du sein a été créé par la CNAM, ainsi qu'un fonds national de prévention d'éducation et d'information sanitaire (FNPEIS).

Des campagnes sont organisées, notamment dans certains départements pilotes (Rhône, Isère, Doubs) et des essais prospectifs ont démontré qu'elles étaient à l'origine d'une diminution de la mortalité par cancer du sein de 30% chez les femmes de plus de 50 ans [71].

Les vingt départements qui ont développé leur programme jusqu'à fin 1996 regroupaient un tiers de la population féminine française âgée de 50 à 69 ans. Les taux de participation calculés sur ces 1 700 000 femmes étaient faibles lors de la première campagne: 26% en moyenne. Après six ans de mise en place, les taux de participation ont atteint 53% pour les meilleurs programmes, la référence européenne étant de 60% [29].

Dès le début de l'année 2000, tous les départements devraient disposer d'un programme de dépistage du cancer du sein. Cette mesure est un axe d'intervention prioritaire de la politique de santé du gouvernement.

C'est le premier cancer de la femme: 9% de la population féminine est atteinte pendant sa vie.

À lui seul, il représente 36,3% des cancers féminins [37].

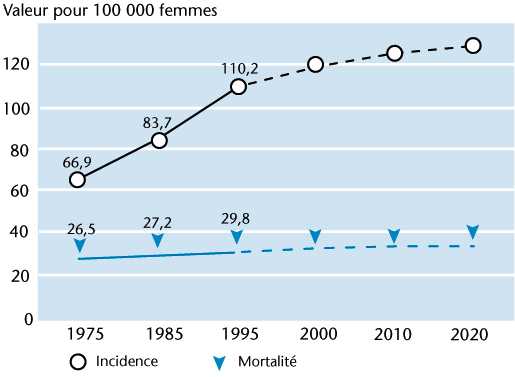

Son incidence globale est de 110/100000 femmes en France. Elle évolue en trois phases: augmentation de 35 à 50 ans, stabilisation de 50 à 59 ans et augmentation pour les plus de 60ans. Ce taux d'incidence a progressé de 65% entre 1975 et 1995 [73]. Les cancers du sein représentent 32% des nouveaux cas de cancers annuels. Il y a près de 34000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année et plus de 10000 décès par an (10546 en 1995) [50,65].

Le nombre de nouveaux cas annuels de cancer du sein chez la femme a augmenté ces vingt-cinqdernières années (tableau 23 et figure 48) [54].

|

Tableau 23

|

La mortalité par cancer du sein a, elle aussi, augmenté depuis 1980 mais plus discrètement et s'est stabilisée depuis 1989 et ceci en dépit d'une augmentation récente de l'incidence accrue, probablement du fait d'un plus grand nombre de diagnostics précoces (tableau 24 et figure 48) [29,54].

|

Tableau 24

|

Compte tenu de l'importance des campagnes de dépistage et de l'avancée des traitements des tumeurs malignes du sein, les évolutions de l'incidence et de la mortalité liées à ce cancer à l'horizon 2020 pourraient être représentées par les courbes dessinées en pointillé (figure 48). L'incidence poursuivrait son évolution croissante mais de manière moins rapide que jusqu'à présent tandis que la mortalité se stabiliserait. En effet, le développement et l'utilisation de la génétique dans ces cancers devraient permettre de diminuer la mortalité par une prise en charge plus précoce des patientes. Ces techniques autoriseraient la prise en charge des sujets prédisposés par une surveillance accrue. La précocité du diagnostic, mais également le pronostic de la maladie en seraient améliorés [72].

|

Figure 48

|

L'existence de mutations génétiques pourrait aider au choix des traitements dans la mesure où elle pourrait modifier la réponse aux thérapies. Les marqueurs génétiques serviraient alors de facteurs pronostiques. Actuellement les indications du dépistage génétique sont très précises. Ainsi, en fonction des antécédents familiaux de la patiente en termes de cancers du sein ou de l'ovaire, une mutation délétère associée à un risque tumoral est suspectée. D'après D. Stoppa-Lyonnet de l'Institut Curie, la fréquence des sujets porteurs d'une telle mutation génétique est estimée à 1pour 500, c'est-à-dire qu'environ 34 000 femmes âgées de 25 à 70 ans seraient porteuses de cette prédisposition, qu'elles soient atteintes ou non d'un cancer.

À l'horizon 2020, il est prévu que l'effectif de cette tranche d'âge augmente, elles seraient alors 37 000 à porter cette mutation. Le recours à cette technique de dépistage, actuellement effectuée par trente centres en France, pourrait se développer du fait d'une estimation précise des risques de la population générale et par une optimisation des techniques (notamment, leur sensibilité). Ce dépistage génétique serait également applicable au cancer de l'ovaire dans lequel des mutations du même type sont retrouvées.

En matière de perspectives liées au cancer du sein, un autre facteur est à considérer: la prise d'un THS. En effet, la prise de traitements hormonaux pourrait contribuer à augmenter modestement le nombre de nouveaux cas annuels de cancers du sein tandis qu'au contraire l'arrivée de nouveaux traitements non hormonaux contribuerait à les diminuer. L'ensemble de tous ces éléments constitue donc autant d'incertitudes qui empêchent d'établir des perspectives chiffrées précises sur l'incidence et la mortalité par cancer du sein chez la femme à l'horizon 2020.

Le suivi de ces femmes se fait, à répartition égale, en milieu hospitalier, en centres anticancéreux et en établissements privés. Il y a approximativement une consultation par mois la première année, puis une par trimestre. Le médecin qui décèle le premier un nodule est le plus souvent le gynécologue. Parfois, cette suspicion est faite par un médecin généraliste. Ensuite, le suivi de la patiente appartient à une organisation pluridisciplinaire: chirurgiens et oncologues (qui sont de deux types: médicaux et radiothérapeutes).

Le chirurgien opère (en centre des maladies du sein) et la surveillance est ensuite assurée par le cancérologue, radiothérapeute ou non, au rythme de dix consultations annuelles environ la première année.

En Allemagne, l'incidence du cancer du sein chez la femme a augmenté depuis 1990, tandis que la mortalité a très peu évolué. L'incidence actuelle est de plus de 195 000 nouveaux cas par an (la prévalence est de 464,5/100000) et la mortalité de 32/100 000.

Il faut souligner que les chiffres observés, concernant le cancer du sein, n'ont pas trouvé d'explication auprès des experts interrogés qui ont confirmé qu'il existe un "bon dépistage" avec une mammographie tous les trois ans à partir de l'âge de 40 ans (l'un des rares examens de dépistage pris en charge systématiquement par les assurances).

Pour les Pays-Bas, les seules données dont nous disposons sont celles relatives à la mortalité: 45,2/100 000 en 1998, chiffre stable depuis 1990 [22].

Pour le dépistage du cancer du sein, il semble que la mammographie triennale prévue par les textes ne soit pas suivie à 100%, ce qui peut expliquer une forte mortalité.

Comparativement à ses deux voisins européens, la France est le pays dans lequel le cancer du sein touche le moins de femmes (environ 34 000 nouveaux cas annuels) et où l'évolution est la plus favorable (environ 11 0000 décès par an). Les techniques françaises de prévention, de dépistage et de traitement semblent permettre d'aboutir à des résultats de santé très positifs.

![]()

| La version sur papier de

cet ouvrage a été réalisée par : Editorial Assistance - 18, rue Camille-Desmoulins - 92300 Levallois-Perret - Tél. : 01 41 34 02 60 © 2000, Jean Cohen, Patrick Madelenat, Rachel Levy-Toledano - ISBN 2-86911-958-5 Diffusion : Eska - 12, rue du 4-septembre - 75002 Paris - Tél. : 01 42 86 56 00 - Fax : 01 42 60 45 35 Diffusion sur l'internet : CNGOF (Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français) (30 mai 2000) |